警察小説や刑事ドラマに登場する組織は創作で脚色されたり架空の組織が登場している部分があります。よくあるのは主人公が配属された先が架空の特殊な捜査を行う部署だったりするケースです。それらを鵜呑みにしてしまうとリアリティが出ないため、本当のところはどういった組織でどんな業務を担当しているのかを知りたいと思いました。

そこで国の機関である警察庁やその配下組織である警視庁/道府県警察、一般的な警察署の中の組織について調べたことをまとめてみました。

目次

警察庁

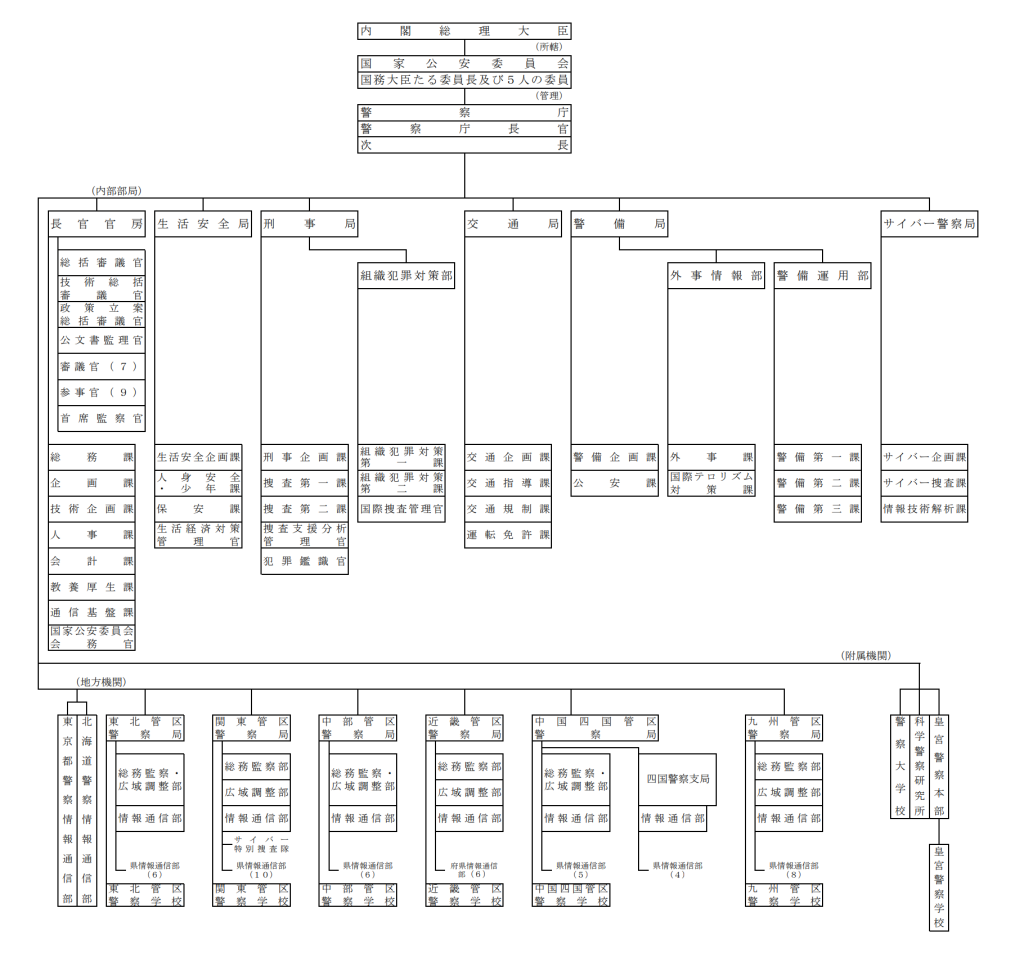

警察庁とは中央省庁のうちの1つで、内閣府に所属する国家公安委員会が監督する行政機関です。犯罪やそれを未然に防ぐための制度・施策・法令等についての企画立案・予算確保を行い、警察官の教育制度を策定、統計を取りつつ、47都道府県にある都道府県警察を指揮・監督しています。

- 法令の企画立案について

- 憲法では立法は国会議員の仕事ですが、警察関連の法律はプロである警察庁が「企画立案」したものを国会議員が作ったことにして通している面があるようです

- 指揮について

- 法改正前は警視庁/道府県警察間の連絡調整する役割でしたが、オウム真理教が起こした事件で警視庁/道府県警察がそれぞれの管轄権に囚われてうまく捜査がいかなかった面を反省し、一定の広域犯罪の場合だけは警察庁が指揮監督できるように法改正した経緯があります

警察庁Webサイト/警察の仕組みページ内リンク「国の警察機構図」より引用、URL、2023年9月3日閲覧

警察庁と警視庁は言葉が似ているものの、警察庁は国の機関であるのに対して警視庁はその配下にいる東京都を管轄する一機関という点が異なります。(「警視庁」と省庁のような名称になった理由は警視庁のところでご紹介します)

- 冒頭で紹介したように、警察庁は警視庁/道府県警察を指揮・監督している組織であるため、それらのような実働部隊は持っていません

- そのため仮に警察庁のビル内で事件が発生したとしても、警察庁自身には捜査部門がないため隣にある警視庁から捜査員がやってきて捜査をすることになります

- 警察庁や警視庁/道府県警察が「生活安全」「刑事」「交通」「警備」の4つの主たる組織(4現業と呼ぶそうです)を持っているのは、警察法第19条でこの4分類(正しくは情報通信を含めた5分類)で組織するよう規定しているためです

- なぜこの4つなのかは、歴史的にそうなっていた事実を追認する形で法律が制定されたからだそうです

警察庁長官は警察庁のトップであり、国家公安委員会が総理大臣の承認を得て警察官の中から任免されます。逆に言えば国家公安委員会は長官の人事権を武器に警察庁を動かせる立場ですが、これまで国家公安委員会が警察庁に公式な命令を下したことはないそうです。(ほぼ形骸化しているシステムでしょうか)

- 国家公安委員会が警察庁長官を指名する制度の意味

- 総理大臣に直接選ばせず総理大臣が選んだ人たちが選ぶことによって政治的な中立性を保てるという側面があります

- 他の省庁と同じように警察庁が「警察省」だったとしてトップの大臣が与党の政治家になってしまうと、重大事件や選挙違反の捜査において与党関係者の事件のもみ消しや、敵対する政党関係者の別件逮捕指示等を行ってしまい、警察への信用低下を招くため

- その信用低下が国民の一般的なイメージになってしまうと、治安維持に大きな影響が出てしまうため

総職員数は約30万人で、そのうち警察庁に所属している職員は8,000人程度です。

特筆すべき組織・役職に絞って簡単に調べてみました。

内部部局

長官官房

内部部局の一つで筆頭局(一番偉い部署)です。警察法の職掌においては総務・企画・人事・予算・組織等の管理部門を担当しています。所掌事務は以下の通りです。

(長官官房の所掌事務)

第二十一条 長官官房においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

一 機密に関すること。

二 長官の官印及び庁印の管守に関すること。

三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四 所管行政に関する企画、立案及び総合調整に関すること(次号に掲げるものを除く。)。

五 第五条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

六 所管行政に関する政策の評価に関すること。

七 法令案の審査に関すること。

八 所管行政に係る統計に関する事務の総括に関すること。

九 広報に関すること。

十 情報の公開に関すること。

十一 個人情報の保護に関すること。

十二 留置施設に関すること。

十三 警察職員の人事及び定員に関すること。

十四 監察に関すること。

十五 予算、決算及び会計に関すること。

十六 国有財産及び物品の管理及び処分に関すること。

十七 会計の監査に関すること。

十八 警察教養に関すること。

十九 警察職員の福利厚生に関すること。

二十 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。

二十一 犯罪被害者等基本計画の作成及び推進に関すること。

二十二 犯罪被害者等給付金に関すること。

二十三 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第三条第一項に規定する給付金に関すること。

二十四 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第三条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。

二十五 警察通信に関すること。

二十六 所管行政に関する情報の管理に関する企画及び技術的研究に関すること。

二十七 所管行政に関する情報システムの整備及び管理に関すること。

二十八 警察装備に関すること。

二十九 所管行政に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。

三十 前各号に掲げるもののほか、他の局又は機関の所掌に属しない事務に関すること。

e-Gov法令検索「警察法」より引用、URL、2023年10月15日閲覧

官房長

長官官房はいわゆる秘書部局でありそのトップが「官房長」で、警察庁では警察庁長官と次長に次ぐナンバー3のポジションとなっています。階級は警視監で年季の入った人がなる役職で、任命されると次期の次長、その先は長官になることを約束されたようなもののようです。

- 官房長は警察庁の役員クラスの中でもトップクラスに偉い人です

- 生活安全局長・刑事局長・交通局長・警備局長・情報通信局長という警察の現業部門の局長<管理部門の長となるため偉い

- 偉いので事件への介入もあったとされています1

人事課/監察担当

警察庁から警視庁/道府県警察本部へ出向しているキャリアの不祥事を担当するセクションです。

ある警視庁/道府県警察本部へ出向中のキャリアの不祥事をその警察本部のノンキャリア監察官が発見した場合、警察庁との関係性もあってノンキャリアの監察官は動けないため警察庁のこのセクションに報告されます。

キャリアは往生際が悪く法律を熟知して知恵の働く者が多いため、警察庁の首席監察官の一喝で事の重大さに気づくケースが多いとのことです。

総勢10名ほどで構成されています。

- 首席監察官

- 入庁30年超の警視監

- 監察官(3名)

- 課長補佐(警視クラス)

- 係長(警部クラス)

生活安全局

刑事警察に関する制度等の企画・立案、関係法令の調査・研究や予算確保、各都道府県警察に対する指導や調整を行う部署です。所掌事務は以下の通りです。

(生活安全局の所掌事務)

第二十二条 生活安全局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

一 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。

二 地域警察その他の警らに関すること。

三 犯罪の予防に関すること。

四 保安警察に関すること。

e-Gov法令検索「警察法」より引用、URL、2023年10月15日閲覧

刑事局

刑事警察に関する制度などの企画・立案、関係法令の調査・研究や予算確保、各都道府県警察に対する指導や調整等を行います。所掌事務は以下の通りです。

(刑事局の所掌事務)

第二十三条 刑事局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

一 刑事警察に関すること。

二 犯罪鑑識に関すること。

三 犯罪統計に関すること。

四 暴力団対策に関すること。

五 薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。

六 組織犯罪の取締りに関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。

七 犯罪による収益の移転防止に関すること。

八 国際捜査共助に関すること。

九 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律(平成二十六年法律第五十七号)第二条第一号に規定する合衆国連絡部局との連絡に関すること。

2 組織犯罪対策部においては、前項第一号に掲げる事務のうち次に掲げるもの及び同項第四号から第九号までに掲げる事務をつかさどる。

一 国際的な犯罪捜査に関すること。

二 国際刑事警察機構との連絡に関すること。

e-Gov法令検索「警察法」より引用、URL、2023年10月15日閲覧

交通局

交通警察に関する施策を企画・立案、道路交通に関する法案や統計の作成等を行います。所掌事務は以下の通りです。

(交通局の所掌事務)

第二十三条の二 交通局においては、警察庁の所掌事務に関し、交通警察に関する事務をつかさどる。

e-Gov法令検索「警察法」より引用、URL、2023年10月15日閲覧

警備局

警備警察に関する制度の施策や情報の総合分析、都道府県警察の活動の調整等を行う。所掌事務は以下の通りです。

(警備局の所掌事務)

第二十四条 警備局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

一 警備警察に関すること。

二 警衛に関すること。

三 警護に関すること。

四 警備実施に関すること。

五 第七十一条の緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。

2 外事情報部においては、前項第一号に掲げる事務のうち外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人に係るものをつかさどる。

3 警備運用部においては、第一項第二号から第五号までに掲げる事務をつかさどる。

e-Gov法令検索「警察法」より引用、URL、2023年10月15日閲覧

警備企画課

警備企画課内に「チヨダ」と呼ばれる組織があります。刑事警察等と違って公安警察の指揮命令系統は「全国一体運用」が原則となっており、その頂点に位置するのが警察庁警備局で、全国の公安捜査員の収集した様々な公安情報がこのチヨダに集約されるそうです。

チヨダには全国の警察から選抜された公安捜査員が所属していますが、内部の職員名簿には一切記載されず、捜査員の素性は完全秘匿が徹底されているそうです。

サイバー警察局(情報通信局)

生活安全・刑事・交通・警備の四現業部門に続く第五の現業部門でした。2022年に情報通信局が改編されてサイバー警察局になり、これまで情報通信局が行っていた業務は他の内部部局へと移管されたようです。所掌事務は以下の通りです。

(サイバー警察局の所掌事務)

第二十五条 サイバー警察局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

一 サイバー事案に関する警察に関すること。

二 犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。

e-Gov法令検索「警察法」より引用、URL、2023年10月15日閲覧

旧・情報通信局

第五の現業部門として、警察の情報通信インフラの標準化や保守・整備・運用について一括して面倒を見ているセクションでした。警察庁の組織図を見ると、このあたりの業務を長官官房配下の通信基盤課が担当していると思われます。

- 警察の専用通信回線/衛星通信という基盤や、警察官が所持したりパトカーに装備されている無線機という移動通信のシステム

- 全国に引かれている固定電話の独自回線「警察電話」(通称「警電」)は、誰が相手であっても無料で通話できるようになっています

- 要は日本全国にまたがる内線電話の位置づけ

- 独自の電話帳があり、貸与PCから警電番号やメールアドレスが簡単に検索できるようになっているそうです

以下の業務を担当していました。

- ヘルプデスク

- 公務で使用しているパソコンのトラブルなどについてオペレータが対応してくれます

- 捜査本部設置時の警察電話・端末の回線準備

- 災害活動での機動隊が設置する現地本部への通信設備設営

- 捜査で差し押さえた/ガサの現場におけるパソコンのアンロック、ハードディスクの解析

- 警察機関の情報通信インフラ整備

- データベース運用

情報通信部門の職員(警察官ではなく技官)も全て国家公務員となっています。

- 採用をするのは警察庁の各管区警察局

- 警視庁/道府県警察の警察官は他県に異動しない原則ですが、情報通信の職員は各管区警察局管轄の都道府県内で異動を繰り返すようです

- 警視庁/道府県警察本部にも所属してないため、例えば「千葉県警察本部情報通信部」とはならず「千葉県情報通信部」となります

附属機関

警察大学校

警視庁/道府県警察の警察学校で行われているものと異なり、警察大学校では警部に昇任した警察官を対象とする「警部任用科」を開催し、幹部として必要な知識等を習得させています。

その他、全国的に必要な専門知識・技能について専門家が教える「専科」も開催しているようです。

警察大学校は府中市の外れにあり、そこにはかつて米軍施設があったそうです。

- 大学キャンパスぐらいの広さがあります

- 13階建ての寮が2棟、全部で1,200室以上あるそうです

- 宿泊施設を備えているため、2020年初頭の新型コロナウイルス騒動の際には海外からの帰国者を一時的に受け入れていました2

- そもそも部外者は立ち入り禁止であり、メインゲートを封じてしまえば容易に外界から孤立させられる場所だったため

- 一年を通じて400人以上が常時宿泊しているそうです

- 宿泊施設を備えているため、2020年初頭の新型コロナウイルス騒動の際には海外からの帰国者を一時的に受け入れていました2

- 部屋は質素なホテルのシングルルームのイメージ

- 大規模な食堂が寮と直結し、大浴場とシャワー室があり、敷地内にコンビニ(ファミリーマート?)もあるそうです

科学警察研究所

略称は「科警研」と呼ばれており、科学捜査や各種犯罪に関する調査・研究を行っています。警視庁/道府県警察の鑑識課や科学捜査研究所でも取り扱えない証拠物件の分析をしたり、裁判所や検察庁から依頼を受けた証拠物件の鑑定等を行っています。

過去には本格的にプロファイリングを導入して被疑者の特定にこぎ着けた実績もあったようです。

- 1988年の東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件において、被疑者特定に手こずった警察が持ち込んだ脅迫文を分析し、過去に発生した逮捕済みの誘拐事件から共通点を洗い出して被疑者の性別と年齢の割り出しに成功しました

- 1997年の神戸連続児童殺傷事件においてもプロファイリングで捜査協力し、被疑者が近所の子供だと分析しました

皇宮警察本部

天皇陛下や皇族の護衛と警備を専門に行う警察機関であり、他の警視庁/道府県警察とは異なり警察庁直属の組織となっていて、皇宮警察本部は皇居内にあります。

護衛に関する部署と担当は以下の通りです。

- 東京

- 坂下護衛署

- 皇居内、宮殿及び皇宮東御苑等を担当

- 吹上護衛署

- 御所、宮中三殿等を担当

- 赤坂護衛署

- 赤坂御用地、常盤松御用邸を担当

- 坂下護衛署

- 京都

- 京都護衛署

- 京都御苑、桂離宮、修学院離宮、正倉院等を担当

- 京都護衛署

- その他

- 皇宮護衛官派出所

- 那須御用邸、御料牧場、須崎御用邸、正倉院等

- 皇宮護衛官派出所

所属しているのは警察官ではなく「皇宮護衛官」という官職ですが、警察官と同じように武器の携帯と使用が可能です。また警察官とは別の採用試験があり、採用後は皇宮警察学校で訓練を受けて警察官と同じような訓練を受けますが、その他に和歌・書道・華道・茶道・英会話等の幅広い分野の知識を学ぶそうです。

その名の通り主な任務は天皇陛下や皇族の身辺警護と、皇居や御所、御用邸等の警備です。また皇居や御所の消防活動も皇宮警察の任務となっています。その外にも皇宮警察音楽隊は春・秋に行われる園遊会等の行事や国賓来日時に演奏を担当し、儀仗隊は外国の大使や公使を迎える時の護衛を担当しています。(所属は皇宮警察特別警備隊)

皇宮護衛官の制服は基本的に警察官と同じですが、上着の襟に「皇宮護衛官章」を着けます。また護衛では儀礼服等を着用することもあります。

Wikipedia「皇宮護衛官章」より引用、URL、2023年9月5日閲覧

地方機関

管区警察局

管区警察局とは警察庁の出先機関であり、管内の府県警察に対して以下の業務を行っています。

- 管内の各県警に対する連絡調整

- 指導

- 監察

- 管区の警察学校における教養

- 県をまたぐ広域事件や交通規制における指揮や調整

警察庁の内部組織であるため捜査遂行の権限はありません。また警視庁と北海道警察はどこの管区にも属していません。そのため管区警察局に置かれている情報通信事務はそれぞれ東京都警察情報通信部・北海道警察情報通信部が担当しています。

- 東北管区警察局

- 青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島

- 関東管区警察局

- 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・神奈川・新潟・長野・山梨・静岡

- 中部管区警察局

- 富山・石川・福井・岐阜・愛知・三重

- 近畿管区警察局

- 滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山

- 中国四国管区警察局

- 鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知

- 九州管区警察局

- 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

管区警察学校

採用されたばかりの新人警察官に業務の基本を教える警視庁/道府県警察の警察学校とは異なり、巡査部長や警部補へ昇任した際に必要な知識等を習得させる「任用科」を開催したり、専門知識・技能について専門家が教える「専科」等を開催します。

- 警察官/教養/学校教養をご覧ください

警視庁/道府県警察

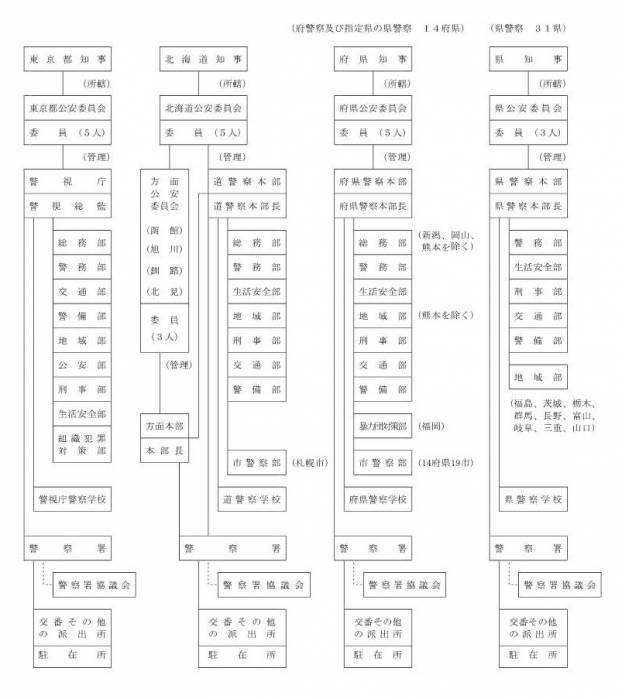

警察庁Webサイト/警察の仕組みページ内リンク「都道府県の警察機構図」より引用、URL、2023年9月6日閲覧

47都道府県に置かれている警察組織であり、それぞれは警察庁の配下組織となり警察庁の指揮・監督を受けつつも独立した組織運営を行っています。採用活動や給与等もそれぞれの都道府県によって異なっています。

- 海外と比較した警察官の人数(2008年)

- 日本は諸外国と比較すると人口あたりの警察官の数は少ない方だそうです

- 人口1,000人あたりの警察官数が多いのはトルコ、スペイン、キプロスで5.0人

- イタリア、ギリシャ、ポルトガルが4人以上

- アメリカが2.3人

- 日本は2.0人で最も少ない部類

警視庁

警視庁は名前に「庁」がつくため警察庁と混同されたり中央省庁のうちの1つだと誤解されがちですが、実際は警察庁配下の1組織であり、東京都を所管とする都道府県警察となります。

明治時代に当日の内務省が首都東京の治安維持を目的として設立した地方官庁としての「警視庁」が前身となっていて、その名称が今日まで使われているという歴史的な理由からのようです。なお、警察法第47条には「都警察の本部として警視庁を置く」とも明記されています。これも明治時代の実情をそのまま追認して法律にしたもののようです。

トップは警視総監です。道府県警察のトップは本部長と呼ばれていて、ここでも区別されています。

警視庁の組織構造としては、警視庁本部があってその下に第1~10の方面本部が設けられ、それぞれの傘下に各警察署が収められています。

- 警視庁本部には警務部・生活安全部・地域部・刑事部・組織犯罪対策部・交通部・警備部・公安部等の実働部隊があり、都下で発生した事件によっては所轄の警察署と合同で捜査をすることがあります

- 方面本部は傘下に置く警察署間の連携と監察を、また警視庁本部と警察署の連携を担っています

- 2018年4月時点における警視庁の職員数は以下の通りです

- 警察官:43,566人

- 警察行政職員(事務・技術):3,015人

- 一般職非常勤職員:3,124人

道府県警察

東京都を除く46道府県の警察組織で「道府県名+警察」の名称となっています。警察法第47条に道府県警察本部の所在地は道府県庁所在地に置くこととなっています。

トップは本部長と呼ばれていて、階級は警視長~警視監の警察官が任免されます。

警視庁と似た組織構成になっているものの、小規模な県になると部内の課が少なかったり特定の課がなかったりします。

- 2016年時点の警察官の定員数は258,000名

- 所属する警察官が多い1~3位は以下

- 警視庁: 43,000名

- 大阪府警察: 20,000名

- 神奈川県警察: 15,000名

- 所属する警察官が最も少ないのは鳥取県

- 鳥取県警察: 1,200名

- 所属する警察官が多い1~3位は以下

地図は千葉県警察の例で、県庁のすぐ近くに千葉県警察本部が置かれています。千葉県警察は警察署が39、平成28年時点で警察官総勢11,500名(うち女性警察官は約1,000名)、一般職員が1,100名でした。

組織構成

以下の組織構成は警視庁を例に記載しました。

- 東京都知事

- 東京都公安委員会

- 警視総監(他道府県では警察本部長)

- 副総監(道府県では警察副本部長)

- 本部

- 総務部

- 警務部

- 交通部

- 警備部

- 地域部

- 公安部

- 刑事部

- 生活安全部

- 組織犯罪対策本部

- 警察学校

- 犯罪抑止対策本部

- 人身安全関連事案総合対策本部

- サイバーセキュリティ対策本部

- オリンピック・パラリンピック競技大会総合対策本部

- 方面本部(10方面)

- 警察署(102署)

- 警務課

- 会計課

- 交通課

- 警備課

- 地域課

- 交番(825)

- 駐在所(257)

- 刑事課

- 生活安全課

- 組織犯罪対策課

- 警察署(102署)

- 本部

総務部

広報や会計を担当する、いわゆる「モノ」「カネ」を動かす管理部門です。管理部門のため新任が配属されることはなく、所轄の警察署や本部の現業部門で活躍した警察官に対し、その上の役職者が「ゆくゆくは所属長にさせたい」「役員にさせたい」と評価した者を推薦して管理職にさせるための修行先となっています。

- その警察官が出世すれば自分の組織に「モノ」「カネ」という利益が返ってくるため

- 警察署や現業部門は自分の組織から管理部門への出向者を出したいため、そのポストを虎視眈々と狙っています

- もちろん配属されたからといって出世は約束されていません

そういう性格のいわゆる「出世コースの通過点」というポジションにもなっているため、この総務部に人生を捧げる警察官はいません。(少数いるようですが)

現業部門からの寄り合い所帯であるため出身部門間の利害関係は少ないようです。とは言え彼らは異動になれば元の現業部門へと戻っていく身でもあり、それを考えると出身元の現業部門に不利益をもたらす業務はできないという暗黙の制約も生まれてきます。

- しかし総務としての職務は遂行しなければならず、そういう表と裏の顔を使い分けるスキルも管理職になるための修行として積む場所でもあるようです

総務部の組織構成は以下となります。

- 企画課

- 文書課

- 情報管理課

- 広報課

- 会計課

- 用度課

- 装備課

- 施設課

- 留置管理第一課

- 留置管理第二課

- 取調監督室

広報課

記者とのコミュニケーションについて

参考資料によると本部9階に会見室があって、警視総監の新旧交代会見や重要な事件の逮捕会見等に使用されるスペースとなっているようです。

- 同じフロアには広報課の大部屋があり、全国紙で構成される「七社会」、民放キー局で構成される「ニュース記者会」、通信社や公共放送局等で構成される「警視庁記者倶楽部」の3つの記者クラブが軒を連ねています

- 各社のブースはパーティーションで区切られた概ね4畳ほどスペースで、入口はカーテン式になっています

- 発表会見の連絡は広報官が各ブースを回ってA4の広報資料を投げ込んで声がけをするようです

ある事件における広報課から記者への連絡については、警視庁総務部広報課広報2係から記者の携帯電話へ連絡が入り「おはようございます。6:30から人事一課の逮捕会見を行います。警視庁本部9階の会見室に来てください。警務部参事官が対応されます」と通達されるそうです。

警察音楽隊

令和5年 警視庁年頭部隊出動訓練、URL、2023年9月6日閲覧

警察音楽隊という組織は広報課の中に置かれており、警視庁の場合、隊長は外部から招聘された警察職員(一般職)であるものの隊員は警察官で、神奈川県警察や千葉県警察は半数が一般職員となっており、採用は音楽隊が直接オーディションで決めるそうです。

警察音楽隊は音楽活動のみを専門とする専務隊、警察官の通常業務を兼任している兼務隊に分かれています。専務隊で構成されているのは北海道警察、埼玉県警察、警視庁、千葉県警察、神奈川県警察、静岡県警察、愛知県警察、京都府警察、大阪府警察、兵庫県警察、福岡県警察の11都道府県警察です。

兼務隊は広報課や各課所属(地域部や交通部、本部周辺の警察署地域課)の警察官で構成されています。

警察音楽隊の仕事は意外と多いようです。

- 警視庁/道府県警察の年頭視閲式や機動隊観閲式等の行事における行進時の演奏

- 毎年1回、全国の警察音楽隊が一堂に会して行われる全国警察音楽隊演奏会

- 地域のイベント、交通・地域安全教室での演奏

- 定期演奏会や、小・中学校へ出張しての演奏会を行っていることもあるそうです(演奏会では刑事ドラマメドレーが定番)

- 平成8年から毎年国内外で開催されている「世界のお巡りさんコンサート」では、各国の警察音楽隊と共演したりもしているそうです

- カラーガード隊

- 多くの警察音楽隊がカラーガード隊を編成しています

- パレードやマーチの際に鉾先のついた旗を使って華やかな演技を行います

- 音楽隊と兼務もありますが、警視庁のように専門で隊を編成しているところもあります

- 鼓隊

- 警視庁は全国で唯一の女性警察官だけで編成されたドラム隊があります

広聴係

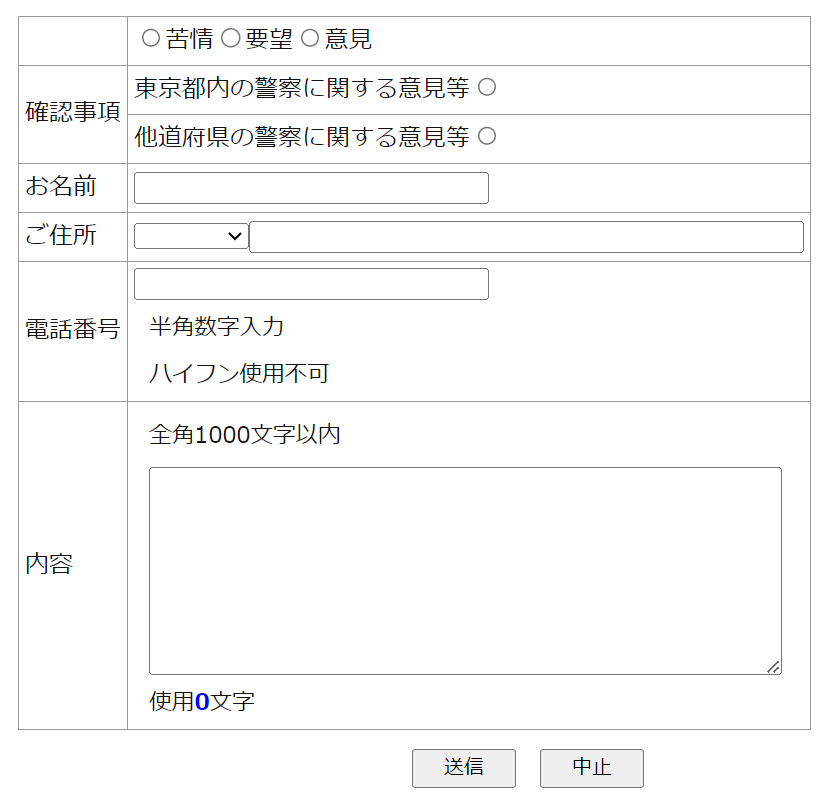

警視庁の業務に対するクレームや要望、意見の受付窓口となる部署です。警視庁ホームページの更新も担当していて、ホームページでは以下のようなフォームで連絡できるようになっていました。

警視庁ホームページ「警視庁の業務に対する苦情・ご要望・ご意見」より引用、URL、2023年10月19日閲覧

問い合わせフォームやメールに毎日届く数十件もの内容をチェックして、犯罪に関係する内容であれば主管部署に連絡しているそうです。

あるメールに目が留まった。

「乱交パーティでぼろもうけしている野郎はこちら→」

投稿サイトの画面だろうか、コピーして貼り付けられている。内容にざっと目を通してみると、すでに何度も開催しているような文面である。

(中略)

所轄署で刑事課に勤務していたこともある係員は「タレこみだ」と瞬時に悟ったという。この情報は即座に主管課である警視庁生活安全部保安課=風俗警察に通報された。

今井良「風俗警察」より引用、URL、2023年10月19日閲覧

警務部

交通部

交通違反の取り締まりや交通事故の処理、運転免許の発行、車購入時の車庫証明の発行等、交通に関する業務を担当します。白バイが所属しているのはこの中にある交通機動隊です。

ひき逃げ等の交通事故が発生した時には交通捜査課の刑事が捜査を行います。道路上に散乱した破片から車種を特定し、目撃者や防犯カメラの情報から行方を追跡、自動車修理工場や駐車場から事故を起こした車を特定し被疑者を検挙します。

交通部の組織構成は以下となります。

- 交通総務課

- 交通執行課

- 交通捜査課

- 交通規制課

- 交通管制課

- 駐車対策課

- 運転免許本部

- 運転免許試験場

- 交通機動隊

- 高速道路交通警察隊

地域部

公安部

警視庁独自の部署であり、テロ捜査・極左暴力集団対策・カルト宗教等の監視を担当しています。他の道府県警察では警備部の下に置かれていることが多いセクションで潜入捜査や組織構成員を抱き込む等、秘密裏に動き目的のためなら手段を選ばない捜査をするそうです。

- 秘聴(=盗聴)、秘匿監視カメラの設置

- 別件で対象の家へと上がり込んで何気ないふりをして盗聴器・盗撮カメラを仕込みます

- 通常、警視庁/道府県警察は警察庁から独立して動いているものの、公安部・公安課は警察庁警備局公安課から、外事課は警察庁警備局外事課から指示を受けて動きます

- 各都道府県警察同士の確執や情報漏洩を避けるため

- 全体を把握しているのが一握りとなるため「あいつらは何をしているか分からない」という批判に繋がっているようです

しかし起訴・公判は刑事事件と変わりないため証拠等は適切に取得したものを使用しなければなりません。

- デュープロセス(適正手続)のため

- しかし公安は「非合法資料」を集めて「合法資料」を作り上げる手法に長けているそうです

- これも刑事部とは異なる点で彼らに気味悪がられるゆえんです

公安部の組織構成は以下となります。

- 公安総務課

- 公安第一課

- 公安第二課

- 公安第三課

- 公安第四課

- 外事第一課

- 外事第二課

- 外事第三課

- サイバー攻撃対策センター

- 公安機動捜査隊

公安第一課・公安第二課・公安第三課

警備部・警備課は災害警備実施・治安警備実施という機動隊の運用を行い災害対策そのものも担当しているため、公安はあくまで警備の中の一業務を担当しているに過ぎません。

- 警備犯罪の取締りや情報収集を担当している

- 要はテロ対策・ゲリラ対策・スパイ対策

警備部

刑事部

生活安全部

前身となったのは保安部・防犯部という部署であり、その名の通り防犯活動に重点を置いているセクションです。現在では「刑事部が担当しないような街で起きる事件のほとんどを扱う」部署となっています。

- 刑事部が担当しないような街で起きる事件

- ストーカー・DV、不正アクセス、風俗関係、家出人や行方不明者、迷子の保護等

- 風俗店、質屋/古物商、銃刀類・火薬等の許認可も担当しています

生活安全部のサイバー犯罪対策課は主にインターネット上での犯罪行為(不正アクセス・詐欺・名誉毀損・著作権法違反等)を担当しています。

公安部の組織構成は以下となります。

- 生活安全総務課

- 生活経済課

- 生活環境課

- 保安課

- 少年育成課

- 少年事件課

- サイバー犯罪対策課

- 生活安全特別捜査隊

生活安全総務課

移動防犯カメラ車

ひったくり等の犯罪多発地区や繁華街などに機動的に配備が可能として、警視庁が全国の警察に先駆けて開発し配備した車両が「移動防犯カメラ車」で、概要は以下です。

- 警視庁と書かれた2tトラック

- 上部にパラボラアンテナ、垂直に伸びるポールの先に防犯カメラが3台設置

- 高解像度カメラ1台

- ドーム型カメラ2台

- 可搬式IPカメラ9台

- 車体を中心に半径150メートル以内の街路灯等に設置するカメラ

- 映像データを暗号化して車体に伝送・受信が可能

- 水素燃料電池で動作

- 映像伝達用アンテナ9基

- 管轄の警察署へ映像を伝送する用途

- 上部にパラボラアンテナ、垂直に伸びるポールの先に防犯カメラが3台設置

- 移動防犯カメラ車に伝送された映像は必要に応じて衛星通信回線を使用し警視庁本部へ伝送されます

- 移動中の撮影は行わず、撮影した映像データは1週間保存

- 生活安全総務課が管理しています

生活安全カメラセンター

街頭防犯カメラシステムを運用していて、以下の6地点(いずれも繁華街)に設置された200台近い防犯カメラからこの生活安全カメラセンター(東京都江東区青海)のビル内にある100台近いモニターで常時状況を確認できるようになっているそうです。

警視庁ホームページ「街頭防犯カメラシステム」より引用、URL、2023年10月21日閲覧

- 新宿区歌舞伎町地区(平成14年2月27日運用開始)

- 渋谷区渋谷地区(平成16年3月22日運用開始)

- 豊島区池袋地区(平成16年3月24日運用開始)

- 台東区上野2丁目地区(平成18年2月15日運用開始)

- 港区六本木地区(平成19年3月20日運用開始)

- 墨田区錦糸町地区(平成25年3月23日運用開始)

専従の担当者が24時間体制でモニターしながら110番通報等への対応をしていて、これらの防犯カメラ映像は30日間保存されるそうです。以下はカメラシステムの活用例です。

「麻布PSから各局。六本木○の○の路上、外国人同士の暴動の模様。近い局は現場へ」

盛り場重点対策地域の六本木。管轄する警視庁麻布署のリモコン室(通信指令室)で副署長が街頭防犯システムを操作しながら、無線司令員に指示を飛ばす。カメラモニターには、複数の外国人がもみ合っている様子が映し出される。止めに入った警察官をこづく外国人。カメラシステムの画像は全て録画されており、犯罪性を裏付けるための補強材料となる。騒動は認知から15分で収められた。

今井良「風俗警察」より引用、URL、2023年10月21日閲覧

保安課

性風俗や賭博に関する取締り・査察・行政処分を行う部署です。

警視正の保安課長を筆頭に風俗保安対策官と呼ばれる警視の理事官と、現場を持たない調査担当管理官1名(警視)、担当業務ごとの管理官4名(警視)、その下に各係の係長がいて捜査を指揮しています。総員250名で、所轄署の生活安全課でキャリアを積んだ精鋭が集められています。

保安課の捜査対象は警察の動きに敏感なため、保安課の捜査は内偵捜査がメインとなります。

- 内偵捜査の流れ(ネットで乱交パーティ(売春斡旋)をしていたケース)

- タレこみを得て捜査に着手

- 売春斡旋の募集がSNSだったため、運営企業に身上調査・操作関係事項照会を送って投稿者の個人情報開示を求める

- 判明した身元から携帯電話・メール等の通信履歴の解析、行動確認を行い自宅・接触相手・家族構成・勤務先・戸籍などの情報を得る

- 乱交パーティ当日、その現場となるホテルの周りを風紀第二係の一個班・保安情報捜査係の総勢20名、万一の事態に備えた機動隊一個中隊で固める

- 参加者入室後に一斉に踏み込む

- 売春防止法違反、周旋目的誘引の容疑で逮捕

取り扱う犯罪は以下のようなものです

- 乱交パーティや違法風俗での売春・売春斡旋

- わいせつDVDの製造販売

また取り扱う犯罪の関係から人身売買の事案も取り扱うことから、人身安全関連事案総合対策本部とも連携しているようです。

保安第一係

賭博犯捜査を担当しています。

保安第三係

風紀第一係と共同でAV教養の取締りを行っているそうです。

査察係

警察は風俗営業を行っている営業所やその待機所に立ち入って査察が許されていて、違反している場合は摘発されます。

- 摘発された例

- 従業員名簿の不備

- 風俗営業法で規定されており、接客担当者(キャスト)や送迎ドライバー、受付所担当者なども名簿管理しなければならず、それは店から業務委託されている人も従業員と見なされるため

- 体験入店/ヘルプであっても名簿が必要

- 外国籍者である場合は国籍も必要

- 従業員名簿の不備

風紀第一係

保安第三係と共同でAV教養の取締りを行っているそうです。

少年育成課

職務の1つとしていわゆるJKビジネスに関係する事件の捜査やサイバー補導を行っています。

- JKビジネスとは

- 10代の少女を喚起させる女性にサービスをさせる行為

- 18歳未満の少年少女の接客は違法となっています

- 相手が少年少女であり知識・経験も少ないため、雇用者が「本番行為をしないと給料をあげない」と脅して働かせているケースがあるそうです

- 種類

- リフレ(リフレクソロジー、マッサージや添い寝)

- 見学、作業所、撮影等の鑑賞型(マジックミラー越しに姿を見せる)

- 喫茶(飲食物の提供)

- コミュ(一緒に散歩やゲームをする等)

- ガールズ居酒屋(水着や下着姿で接客)

- ガールズバー

サイバー補導を担当しているのは福祉犯第一・第二・第三係になります。

- 福祉犯とは

- 少年少女の心身に有害な影響を与え福祉を害する犯罪

- 種類

- 児童買春・児童ポルノ禁止法違反

- 児童福祉法違反(児童に淫行させる行為等)

- 労働基準法違反(年少者の危険有害業務等)

「割り切りで優しくて楽しく会える人募集・・・確実に会える人だとうれしいな・・・車:持ってないので迎えに来てくれるひとがよいぽっちゃりです」

実際のインターネット上の交友掲示板での16歳少女による書き込みの実例である。

捜査員が書き込みを発見すると、対象者として交信作業を行う。そして実際に接触するのだ。待ち合わせ場所に現れた少女に捜査員が声を掛ける。周辺の通行人に偽装変装していた別の捜査員たちが一斉に取り囲む。美人局の方法で捜査員から現金を詐取しようとして、犯行グループに反撃されるのを防ぐためのものだという。

接触した対象者あ事情聴取され、スマホは押収。分析が進められ、対象者の背後にいる首謀者の特定を進めていくことになる。

今井良「風俗警察」より改編して引用、URL、2023年19月20日閲覧

サイバー犯罪対策課

課内は以下のような構成になっています。

- 対策班

- サイバー犯罪相談、業界団体との窓口担当

- 捜査班

- サイバー犯罪の捜査における所轄署への支援・指導

- 高度情報技術犯罪取締班

- 高度な情報技術を利用した犯罪の取り締まり

サイバー捜査班

民間出身の特別捜査官も所属している部署です。

生活安全特別捜査隊

元々はダフ屋(チケットの転売屋)行為を取締っていた部隊ですが、現在は生活安全部の所管業務なら何でmおこなす機動性に優れた部隊だそうです。略称は「生特隊」。

隊長(警視)とその補佐の副隊長2名(警視)の下に24の捜査班を擁する100人体制の組織です。

本部の拠点は警視庁富坂庁舎です。

- 生特隊が扱った事件

- ハプニングバー摘発

- 貸し切りバスのわいせつツアー

- 耳かき店での性的サービス

- 寝台特急のダフ屋行為

- 三社祭の神輿妨害

- 転売目的でのEXILEコンサートチケットの大量購入

- ホームレスを使ったダフ屋行為

- 渋谷駅前ハチ公付近での「フリーおっぱい」

組織犯罪対策部

通称「ソタイ」と呼ばれる、暴力団や外国人の犯罪組織、銃器や薬物に関する犯罪を扱うセクションです。2004年に警視庁刑事部捜査四課を中心として新設されました。他の道府県警察では刑事部の中に課として置かれている部署です。

- 2012年に施行された「改正暴力団対策法」により企業などへの報復を繰り返す恐れのある暴力団に対し「特定危険指定暴力団」として、所属組員が不当要求をしただけで逮捕できるようになりました

- 抗争によって地域に危険を及ぼす可能性のある暴力団は「特定抗争指定暴力団」として、対立組織の周辺をうろつくなどをしただけで逮捕可能だそうです

組織犯罪対策部の組織構成は以下となります。

- 組織犯罪対策総務課

- 犯罪収益対策課

- 国際犯罪対策課

- 暴力団対策課

- 薬物銃器対策課

暴力団対策課(旧組織犯罪第四課)

通称「マル暴」と呼ばれ、前身が警視庁刑事部捜査四課だったことから組織犯罪対策部の看板・顔とされているセクションです。

- この課に所属する捜査員は「マル暴刑事(デカ)」と呼ばれます

- 暴力団構成員に舐められないよう強面の捜査員が多く、ファッションも暴力団と合わせる傾向にあるのか、東京の浅草には警察官と暴力団員しか来ない店もあるという話です

暴力団壊滅を目的とした取締りを行っておりその要となるのが暴力団の情報であることから、暴力団情報係・視察連絡班(通称「視連」)というチームが存在します。

- 暴力団の組織内部のイキのいい情報を仕入れることが大事です

- そのため公安捜査員のように敵対組織内部で協力者を育成し運営する、つまりスパイ/情報提供者(通称S)を飼っています

- この仕事による活動費用は実質的に青天井とされているようです

- 暴力団構成員やその周辺人物と接触を繰り返すことから、逆に暴力団に取り込まれることも多々あります

警察学校

その名の通り警視庁/道府県警察で採用した新人の警察官に対して、業務遂行のために必要な知識と技術を体得させる「初任教養」が行われています。

人身安全関連事案総合対策本部

DV・児童/高齢者/障害者に対する虐待事案、殺人・誘拐に発展する可能性のある行方不明事案、少年少女・女性に対する性犯罪に発展する可能性のある事案において、被害者の安全確保のための検挙活動・保護対策を推進している部署です。

警視庁では副総監が本部長を務めていて、警視正の副本部長、刑事部・生活安全部の精鋭が所属しており、総勢170名いて、人身取引にかかわる案件について機動的に対処しているそうです。

- 人身取引となるケース

- 金銭の搾取を目的に女性に売春や労働を強要

- マッサージ店で12歳女児を働かせていた

- AV出演の強要

- 外国人女性をホステスとして働かせていた

- 金銭の搾取を目的に女性に売春や労働を強要

座間9人殺害事件では裏付け捜査に加わっていたようです。

方面本部

警視庁と北海道警察のみが持つ組織で管轄内のエリアを「方面本部」として分割し、それぞれの配下にある警察署同士の連携や警察本部と警察署間の連絡・調整を行うセクションとなっています。

- 民間企業で例えるなら警察署長は「支店長」であり方面本部長は「エリア統括長」というポジション

- 警視庁の方面本部は10あって以下のような構成になっています

- 第一方面本部(階級章の番号票の所属はLA)

- 千代田区、中央区、港区、品川区/大田区/江東区の東京湾岸署管轄区域、島嶼部

- 第二方面本部(LB)

- 品川区/大田区の東京湾岸署管轄区域以外

- 第三方面本部(LC)

- 世田谷区、目黒区、渋谷区

- 第四方面本部(LE)

- 新宿区、中野区、杉並区

- 第五方面本部(LF)

- 文京区、豊島区

- 第六方面本部(LH)

- 台東区、荒川区、足立区

- 第七方面本部(LJ)

- 墨田区、葛飾区、江戸川区、江東区の東京湾岸署管轄区域以外

- 第八方面本部(LK)

- 立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、西東京市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市

- 第九方面本部(LL)

- 八王子市、町田市、日野市、多摩市、稲城市、青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡

- 第十方面本部(LG)

- 北区、板橋区、練馬区

- 第一方面本部(階級章の番号票の所属はLA)

それぞれの方面本部には本部長がいて、警務・刑事・警備を担当する実働部隊が所属しています。

- 方面本部長は警視長・警視正クラス

- 方面副本部長は警視正

- 方面本部監察官は管理官クラスの警視

方面本部の警務担当は、配下にある警察署に対して監察も行っています。警視庁では毎年春に方面本部長を監察執行官とした「術科監察」が行われています。

- 術科監察とは

- 拳銃や警棒、警察手帳等の装備品の点検や警備訓練、行進要領(行進の仕方)、被疑者補足要領(被疑者逮捕時の手順)、逮捕術等がチェックされます

- 重要視されるのは装備品の点検(通常点検)です

- 術科監察の結果は警察署ごとに評価されて各警察署長の指揮・管理能力が明らかになるというものです

- 斉一性と正確さが評価基準

- 指揮官の発声に対して署員たちがいかに迅速・機敏に反応するか、組織的行動が取れているかが重要とされます

- そのため各警察署では術科監察の1ヶ月前から事前に監察を受けそうな項目を調べ上げて訓練を行っています

警察署

都道府県の中を分割したエリア内において、治安維持と発生した事件の対応を行うのが警察署となっています。交番や駐在所は警察署が受け持つエリアをさらに細分化した地域を担当しているものとなります。

- 警視庁と北海道警察では各警察署は方面本部に所属しています

- 警察署数が一番多いのは警視庁で一番少ないのは鳥取県警察です

警察署では警視庁/道府県警察本部が持つ「部」に対応する「課」が置かれており、そこで所管するエリアの犯罪に対応しています。

詳しくは警察署に記載しています。

特殊部隊

警視庁/道府県警察では独自の特殊部隊を持っているケースがあります。

- 警視庁

- IDT(対ドローン犯罪用部隊)

- 埼玉県警察

- RATS(対テロ特殊部隊)

- 沖縄県警察

- 渉外機動警ら隊(対アメリカ軍人専門部隊)

- 和歌山県警察

- 黒豹隊(暴走族取締りに特化した黒いバイク部隊)

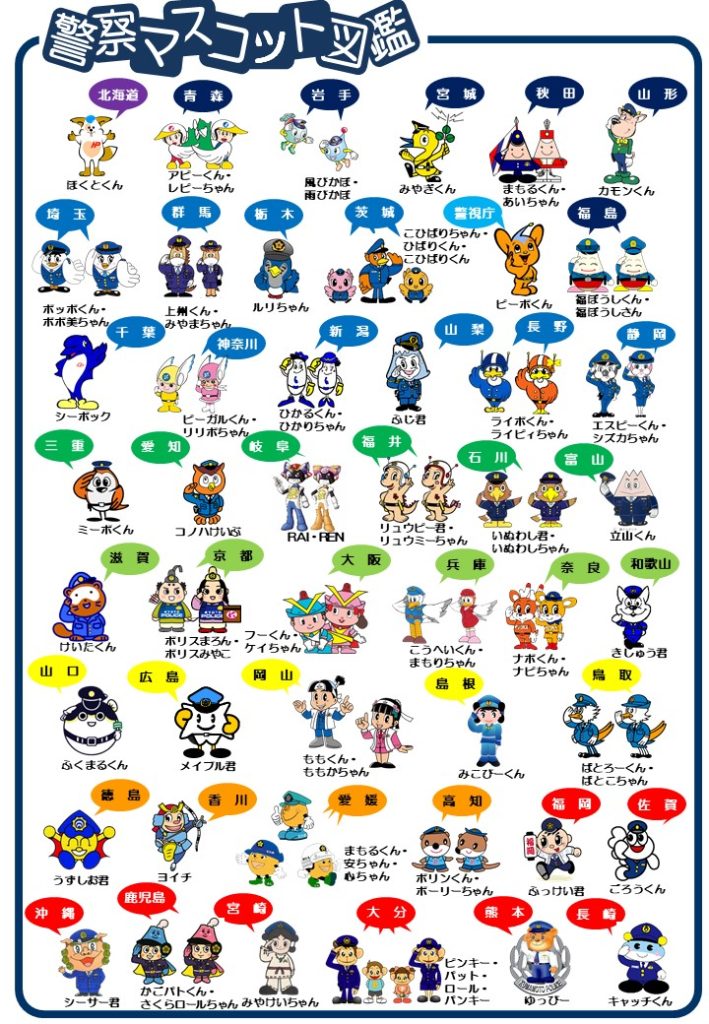

マスコットキャラクター

警視庁/道府県警察にはそれぞれマスコットキャラクターがいます。

警察庁ホームページ「警察マスコット図鑑」より引用、URL、2023年9月6日閲覧

一番有名なのは警視庁のピーポくんでしょうか。愛知県警察のコノハけいぶだけ警部という階級持ちらしいです。(奥様も警部)

歴史

戦後はGHQによる内務省の解体と政府による見直しが図られた結果、日本は自治体が警察を持つ形になっていますが、明治時代~戦前は内務大臣の指揮下にある国家警察の形を取っていました。

- 戦前の警察官は全て国家公務員だったそうです

- 国家警察の形を取っていたので、交番勤務のお巡りさんも国家公務員だったことになります

- 政治家の内務大臣がトップだったため、贈収賄・逝去違反の捜査は党利党略の要素が入っていたかもしれません

内務省は現在の総務省・厚労省・国土交通省を合わせた大きな組織であり、その中で警察の機能を持つ警保局は保健所や特高(特高(特別高等警察の略、思想警察)の機能も持っていました。各自治体においては道府県知事が警察のトップになっていて、戦前でも東京府(当時は都ではなく府でした)の警察機構は警視庁と呼ばれ、そのトップは警視総監でした。

- 1874年1月15日に内務省が首都東京の警保のために警視庁を発足させました

- 警察官は「邏卒」と呼ばれ合計3,000名が配属されました

- うち2,000名が薩摩藩から差し出されたそうです

- 警察官は「邏卒」と呼ばれ合計3,000名が配属されました

- 警視庁発足当初の最高位の職名は「警視長」だったそうです

- つまり「警視庁警視長」となって変な感じでした

- すぐに「大警視」となり、明治14年に「警視総監」となりました

戦前の警察はかなり多くの業務を担っていました。現在もある治安維持・犯罪捜査だけではなく、保健衛生(飲食店の衛生指導、感染症の防疫)、特高(発行物の検閲、共産主義の取締り等、著作権登録)、建築、労働(労働争議)、遺失物取扱い、道案内等の多岐にわたっていました。

その後、敗戦を迎えた日本はGHQによる内務省解体で警保局も解体され、アメリカ式の自治体警察に変更されました。人口5,000人以上の自治体には独立した自治体警察が設置されるようになったものの、人口5,000人未満の自治体については国家地方警察が担当することになって、その本部は東京に置かれていました。

ある地方は自治体警察、ある地方は国家地方警察が担当することになって現場は大混乱したそうです。給料の格差も置き、予算の潤沢具合による装備の格差も出てきました。さらには警察自体の横の連携も取れておらず、犯罪を起こした場合「隣の自治体に行ってしまえば逃げられる」ような状況も生まれたそうです。

- 警視庁が複数存在

- 自治体警察へ移行した結果、各自治体では警察署や署長の名称を独自に決められるようになったそうです

- そのため、東京への対抗意識からか大阪市にあった警察署も「大阪市警視庁」を名乗って、その長も「警視総監」となりました

- 北海道の釧路・稚内の警察署も「警視庁」を名乗ったそうです

アメリカによる占領が終わった後、上記のような混乱を止めるため再度見直しが図られて現在のような警察組織に変えられました。自治体警察の制度はそのまま残しつつ勝手な名称や階級はつけないようにさせ、警察官は地方公務員として所属する自治体での警察活動を行えるようにしました。警察庁は自治体警察を束ねる形として誕生し、給与や装備等の基準を決めて他省庁との連携・交渉を行いつつ、警察関連の法整備を進める組織となりました。

仲が悪い都道府県警察

小説やドラマ等で起きる大規模な事件の捜査に際して、登場人物が隣接する警視庁/道府県警察のことを悪く言ったりするシーンを度々見ることがありました。

大抵はやっかみのようなものだったりします。例えば警視庁と千葉県警察であれば、警視庁は東京都の人口1,400万人を相手にするのに対し、千葉県警察は627万人とその半分の人口を相手にしており、税収からくる警察の予算規模も違えば事件発生件数も違うため、装備や人員は警視庁のほうが各段に充実しています。なので「あいつらは金があるから」「人がいるから」等で悪口をたたくようなケースです。

隣の芝生は青く見えるように、近隣の都道府県警察とは仲が悪い(対抗意識が強い)というのも常識のようでした。検挙率で「○○県に負けるな!」と言ったり、県境に近い場所で発生した事件等はその対応をどちらがやるか(押し付けるか)でもめたり、捜査のため他の都道府県に行くさいは「彼らのシマだから仁義を通す」として管轄の警察署やその刑事課に挨拶をして余計なもめ事を生まないようにしたりしています。

そんな「仲が悪い警察」のうち、警視庁×神奈川県警察と大阪府警察×兵庫県警察についてはかなり目にする機会がありました。そこには上記のような理由以外の歴史的な経緯があると思ったので少し調べました。

警視庁×神奈川県警察

東京都の人口は1,400万人で神奈川県は900万人とそこまで大差がありません。人口にあまり差がないとお互いが「関東で一番の警察」という自負からくるライバル意識、対抗意識が生まれるようです。

歴史的な観点から見ると警視庁は首都警察として国家の治安を守るという役割からスタートしたのに対し、神奈川県警察は幕末に横浜の外国人居留地にいる外国人たちが作った警察隊を前身とした「日本でも最も伝統的な自治体警察」の自負からくる対抗意識が根底にあるようでした。

隣り合う同じ規模の警察、歴史的な経緯、そういったものが積み重なって現代にまで「仲が悪い」という状況が続いていると思われます。

大阪府警察×兵庫県警察

両者の軋轢は「グリコ・森永事件」で顕わになりました。事件が発生したのは兵庫県西宮市の江崎グリコ社長宅、犯人たちが社長を監禁したのは大阪府摂津市にある防災倉庫となり、大阪府警察と兵庫県警察は合同捜査本部を設置して捜査に当たりましたが、お互いに縄張り争いで情報交換がうまくいかずに事件が迷宮入りしました。(事件が迷宮入りした理由はそれがメインではありませんが)

大阪府は大阪市、兵庫県は神戸という大都市を抱えていて両者が絡む事件が多く合同捜査をすることが度々あるものの、お互いの目論見(管轄の犯罪組織に対する捜査など)から対抗意識というよりは縄張り意識が強く、衝突を繰り返してきたというものです。とりわけ暴力団に対する捜査では対立が深いようです。

関連・関係組織(国内)

警察庁・警視庁/道府県警察以外にも、日本国内には治安維持の一翼を担う組織が多くあります。そのうちのメジャーなものについて概要を調べてみました。

検察庁

検察庁は法務省配下の組織であり、各地にある地方検事局等も含めて全てが国の組織となっています。

検察の役割は警察の捜査を受けて充分に証拠が固まった被疑者を刑事事件の被告人として起訴し、その公判を維持し有罪判決に持ち込むことです。

- 警察官と検事は組織が異なるため両者の立場は同じものとなります

- しかし平均的な刑事からは「ちょっと上から目線のやかましい先生」という印象を持っているようです

- 捜査段階では密な連携をしたりします(そもそも検察も捜査ができます)

公安調査庁

公安調査庁は法務省配下の組織であり、1952年の破壊活動防止法の公布によって極左組織の取締りを目的として設立された組織です。

- 設立のきっかけは1952年に発生した血のメーデー事件

- 東京の皇居外苑で発生した左翼団体のデモ隊が起こした暴動事件で、戦後の学生運動としては初の死者を出した事件

破壊防止活動法の運用を担当しており、テロ団体およびテロ団体に行政的な規制をかけるための情報収集活動を行っています。警視庁/道府県警察にある警備・公安と同じように警備犯罪の情報収集をしていますが、捜査権はありません。

- 1995年の地下鉄サリン事件では、以前よりマークしていたオウム真理教の教団施設内への立ち入り検査を実施して事件解決に大きく貢献しました

- 1999年には大規模事件の実行団体に対する調査と規制処置請求に関する権限も与えられました

- 警察にとって公安調査庁は検察庁と似た距離感のある組織のようです

- 現場では警視庁/都道府県警察の公安と公安調査庁の公安調査官がバッティングし、情報の取り合い合戦・いいオトモダチ獲得合戦が繰り広げられます

- 警察には組織力・捜査権というアドバンテージがあります

- 一方で公安調査庁には資金力というアドバンテージがあります

防衛省

自衛隊警務官

自衛隊の基地内は警察の立入りが規制されているため、基地内の警察的な任務を遂行しているのが自衛隊警務官です。(昔の言葉で言うと「憲兵」がそれに当たるでしょうか)

捜査権/逮捕権を持っているものの、それを行使できるのはあくまで自衛隊の施設内のみです。逮捕した後は民間人のケースと同じく、警察が起訴・不起訴を決定し、起訴された被告は一般の裁判所で裁かれ、有罪が確定すると刑務所に収監されます。

警務官は防衛大臣の直轄部隊のようです。

海上保安庁

海上保安庁は国土交通省配下の組織で、海上の安全と治安確保を主な任務としています。海上テロや不審船の監視、密航や密輸の可能性がある船舶は運航を停止させての立ち入り検査も行い、海難事故、海上における災害現場での救助活動も行います。

以前は海上犯罪のみに捜査・逮捕権が与えられていましたが、2012年8月に領海内の離島を捜査する権限が与えられました。

日本においては事実上の国境警備隊の扱いです。

厚生労働省

労働基準局

労働基準局は厚生労働省配下の組織で、労働基準法や最低賃金法、労働安全衛生法等の施行事務を行い、これらの法律に関する解釈について関係各所に通達しています。労働者からの申告や通報、告発を受けて企業に立入検査を行い、違反があれば行政指導を行います。

- 労働基準監督官

- 厚生労働省に所属する国家公務員で司法警察職員

- 各都道府県に設置されている労働局の出先機関である労働基準監督署に所属しています

- 労働基準監督官は企業等の職場へと立ち入って労働環境の調査を実施します

- 労働者からの情報提供を受けて動いたり、定期的に行ったりします

- 行政上の執行なので令状なしで調査が可能です

- 労働基準法違反者に対しては警察と同様に捜査/逮捕/送検が行えます

- あまりに悪質なケースで捜査/逮捕/送検が行われますが、多くの場合は行政指導で終わるそうです

- 拳銃の携帯は許可されていません

法務省

入国警備官

不法入国者の収容、護送、送還を職務とする国家公務員です。国家公務員法により警察職員と規定されており、通称は「入管Gメン」です。

外国人を扱うことから英語や中国語に堪能で、入国警備官は2010年時点で全国に1500名ほどおり、そのうちの約400人が1都9県を管轄する東京出入国在留管理局に配属されているそうです。

関連・関係組織(国外)

国際刑事警察機構(インターポール)

国際刑事警察機構(インターポール)は世界各国の警察機関により組織された国際組織です。加盟国/地域は192あり、本部はフランスのリヨンです。(略称はICPOですが、インターポールと呼称されることが多いようです)

日本の警察庁からは5名の職員が事務総局に派遣されていますが、インターポールは各国の警察機関同士の連絡機関や協議体としての役割が強く、そもそもインターポールに捜査権や逮捕権はありません。あくまで各国における捜査権は国家権力であり、そこに影響を及ぼすのは内政干渉になってしまうためです。

そのためインターポールは国際犯罪や国際犯罪者に関する情報収集と交換、犯罪対策のための国際会議の開催、逃亡犯罪者の所在発見のための国際手配書の発行等を行っている組織になっています。

- 国際犯罪の捜査は行うもののそれは当該国が受け入れた場合のみで、当該国における被疑者の確保・身柄の拘束を行うのはその国の警察機関になります

- ルパン三世の銭形警部のように世界中の各国で捜査できる権限はありません

- 相手国と「犯罪人引渡し条約」を締結している場合は相手国の許可を取って被疑者の身柄引渡しも可能です

- 日本が条約を結んでいるのはアメリカと韓国のみ