警察は被疑者の逮捕後48時間の間に取調べを終え、身柄や証拠物件を含む事件全体を検察に引き渡す必要があります。

取調べと言えば一般的には被疑者に対するものを指しますが、被害者に対する「被害者調べ」や、参考人の家やオフィスで行う「参考人調べ」なども取調べに含まれます。さらに取調べは取調室だけで行われるのではなく、パトカーや捜査車両の中だったり他県の警察署だったりもします。

- 弁解録取の機会が被疑者に与えられます

- 「あなたは○○罪で逮捕された、弁解の機会が与えられている。今読み聞かせた逮捕状の内容は、あなたのやったことに間違いないか?」

- 「はい」や「いえ、身に覚えがありません」という答えが記録されます

- 1枚の用紙に記録されるためごく簡単な内容となります

刑事訴訟法第198条に基づき行える取調べについて、逮捕されている被疑者の取調べは強制的に行えるものの、逮捕されていない被疑者の場合は任意の出頭を拒否したり、出頭して取調べを受けている最中にいつでも退去することができます。

- 通常逮捕状を請求して逮捕する前に、ある程度の容疑が固まった時点で任意同行を求められるケースが該当します

- 任意であるため拒否することもできます

- このタイミングで「自分がやりました」と犯行を自供する人も多いそうです

目次

取調べ

取調官

取調べは取調官が行います。略称は「調べ官」で「官」の字がつくものの常設のポストではなく、事件ごとやタイミングに応じて任命される「担当」みたいなニュアンスのものです。

捜査本部が設置されるような大きな事件の場合は捜査本部が取調官を任命し、そうではない規模の事件であれば捜査を担当している警察官がそのまま取調官になります。

- 小さい県警で捜査本部が立つような事件なら取調官は最初から決まっているようなケースがあります

- 要は「取調べならあの人」的な警察官

- その取調官が「落とした」のなら、それは絶対に合っているという不文律になります

- それが逆に冤罪事件等のきっかけになりかねない状態にもなっています

捜査本部が設置されるような事件の取調官に任命されることは名誉と受け止められます。任命については事件や被疑者の性格・挙動・特徴から、誰がふさわしいか経歴や性格を考慮して決定されます。

- 取調官について

- 逮捕後23日間の期間中に完落ち(事件に関係するありとあらゆることを喋らせること)させなければならないプレッシャーがあるため、そのプレッシャーに負けてしまう人も多いそうです

- 奇異な性格の警察官に取調官は務まらないそうです

- 人の痛みが分かる、普通の感覚を持っていないと無理

- 同時に、上司から何を言われようと揺るがない取調べへの姿勢も必要です

- 上司から言われるがままに取調べの内容を変えていたりすると被疑者からの信頼も失ってしまうため

供述拒否権(黙秘権)

刑事訴訟法第198条2項で被疑者の黙秘権について定められています。

第百九十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。

② 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。

③ 被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。

④ 前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。

⑤ 被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索「刑事訴訟法」より引用、URL、2023年10月16日閲覧

氏名すら述べないことも可能だそうです。その場合は氏名不詳として起訴されます。

取調べのテクニック

取調べは取調官と被疑者の戦いであると同時に、被疑者にとっては自分自身との葛藤の場になります。

まず取調官は被疑者との信頼関係を築く必要があります。被疑者でなくともそうですが、人は信用できない相手に心を開くことができず、心を開けない相手に大事なこと/大切なことは話せません。

取調室にやってきた時、被疑者は極度の緊張状態にあって心を閉ざしています。それを解きほぐすためには事件と無関係の話題でもいいから話しかけて被疑者の口を開かせることが大事となります。

そこで少しでも食いついてきたら、どんどん話しを続けて取調官との距離を詰めさせます。

- 心を開かせるテクニック

- 被疑者を理解し騙さないことが大切

- 自分の話を聞いてくれているという信頼関係

- 自分から話したくなるように仕向ける

- 時には怒鳴ったりすかしたり、いわばアメとムチを交互に繰り出す

- 配慮が大切

- 被疑者をマスコミの前に晒さない

- 連行のさいは顔を隠す

- 家族がマスコミの取材に巻き込まれないよう配慮する

- 相手が窃盗犯の場合

- 窃盗犯は環境や性格的な面から孤独な人が多く、親身になって身の上話を聞くと徐々に打ち解けてくるそうです

- 被疑者を理解し騙さないことが大切

信頼関係が生まれたらそこから少しずつ核心へと迫っていきます。被疑者も自供して楽になりたい、しかし自分や大事な人のために否認しなければならないという葛藤と戦っています。いつ話そうかと機会を窺っているところもあり、その心理の葛藤や機微を読み取って攻めていきます。

- 攻め方

- 話題を振った時に口ごもったり言葉に詰まるような「壁」が出てきたら、話題を元に戻したり別の話題に変えたりします

いわゆる「落ちる」時は、ドラマのように怒鳴りつけたり「故郷の母さんに心配かけたくないだろう」と泣き落としをかけた後ではなく、むしろ淡々と話しているうちにそうなることが多いそうです。

- 落とし方

- 理詰めで話を進める

- 刑事ドラマでよくあるような「情」では落ちないそうです

- 自分がもう逃げられないことを自覚させます

- これだけの証拠がある、あなたの供述にはこれだけの嘘がある、という追及の積み重ね

- 手持ちのカードはいきなり使わない(被疑者にその手の内を全て晒させた上で使う)

- ガチガチに相手を袋小路に追いやったところで手を差し伸べます

- やってしまったことはもう元には戻らない、ではあなたはどうする?

- 今から何ができる?

- 今のあなたにできることは?

- 理詰めで話を進める

一方で真犯人ではなくても「落ちて」しまうことがあります。犯罪とは関係のないある真実を暴露すれば警察の追及から逃れられるものの、それは本人にとって隠さざるを得ない事実だったような場合にそういうことが起きます。

- 真犯人ではない人が落ちる時

- ガチガチに逃げ道を断ってしまうと、そういう事情を抱えた人が「私がやりました」と落ちてしまうことがあります

補助官を使って「良い警察官・悪い警察官」をやることもあるそうです。「自白しろ!」みたいな脅し役ではなく「こんなことができるのはお前だけだ」「人の命を何だと思っている、お前は人間じゃない」等と煽らせ、被疑者が怒ったところを取調官が「もういい、行ってくれ!」として信頼関係を築かせるものです。

- 補助官を使った落とし方

- やってきた補助官と耳打ちをさせて動揺させます(実際の会話は「今日飲みに行きますか?」「昼飯何にしましょう」)

- 「逮捕状在中」と書かれた封筒を持ってき意味ありげにしまったり(実は中に何も入っていない)

取調室

広さは三畳ほどで、手前に出入口となるドア、奥に格子付きの窓があって、左右どちらかの壁にその向こうから部屋の中が見られるようになるマジックミラーがついています。

- 取調室について

- マジックミラー付きの取調室は各警察署に最低でも1部屋はあるそうです

- 壁越しに取調室の中の声は聞こえてきません

真ん中に置かれた机の奥側に被疑者が、手前側に取調官が座ります。机にスタンドライトはなく、取調官が持ち込んだ事件資料データの入っているノートPCが置かれる程度です。

取調官は被疑者と向かい合い取調べをしながら調書を取ります。

- 取調べの様子について

- 被疑者は腰とテーブルを腰縄で繋がれています

- 椅子と繋がれているケースもあります

- トイレや留置場との行き来では腰縄にプラスして手錠もかけられます

- 食事は提供されません

- カツ丼を出していたのははるか昔のことで、食事を提供したことによる利益誘導で裁判が不利になったことがあったそうで禁止になったようです

- 水やお茶は出します

- ドラマのように部屋の隅にもう一つ机が置かれていて、そこで別の警察官が調書を作成することはほとんどないそうです

- 被疑者は腰とテーブルを腰縄で繋がれています

取調官以外に「補助官」が同席するケースがあります。それは捜査本部が立つような重要事件で若手の警察官に勉強させるためだったり、被疑者が女性の場合は女性警察官を取調官にするか補助官にする鉄則があるためです。

- 補助官がいる場合は手前の壁際に座る

- 取調官と補助官は会話してはならない不文律がある模様です

- 捜査本部が立つような重要事件の場合、補助官は被疑者の供述を捜査本部にすぐ伝える連絡係になります

- その場合でも会話をせずにメモでやりとりします(被疑者に手の内を明かさないため)

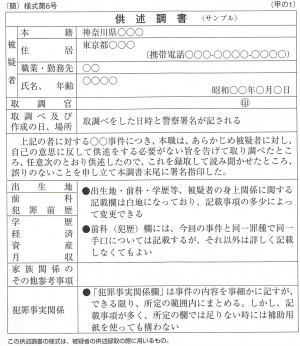

供述調書

供述調書とは、被疑者や参考人の供述を書き起こしたものとなります。例えば性犯罪を犯した被疑者が「ムラムラしてやった」と言っても、そのまま供述調書に書いてしまえば、公判で裁判官や検事に「ムラムラとはどういうことか」とツッコまれてしまう「三文調書」となってしまいます。

「ムラムラしてやった」とは書きつつも、きちんと本人の言葉でムラムラとはどういう意味なのかを説明させて供述調書に書きます。

- 供述調書(被疑者)

- 1回の供述調書でA4用紙15~20枚程度になります

- 1つの事件で何回も供述調書を取ります

- 窃盗事件は少ないほうで3~5回程度

- 殺人事件になると膨大になります

- 供述調書(参考人)

- この調書もかなりの数になるそうです

供述調書(被疑者用)

ナツメ社「警察のしくみ」より引用、URL、2023年9月23日閲覧

公判対策

逮捕は犯罪の嫌疑と必要性があればできるものの、起訴については有罪の証拠が必要になってきます。そのため取調べで被疑者が供述した内容については、それが間違いないかを確認する捜査を行います。

被疑者本人を連れて事件現場や関係する場所に赴いて確認することを「引当り捜査」、そうではなく警察官だけで確認することを「裏付け捜査」と呼んでいます。

裏取り捜査

引当り捜査

録音・録画

氷見事件・志布志事件で起きたような「取調べによる警察官からの威圧や強制」を受けて、取調べられた人がやってもいない犯罪を自白して冤罪になるケースがあったため、2008年度ぐらいから取調べの様子を録音・録画するようになりました。

それまでも検察は録音・録画に前向きだったことと、裁判官も供述調書は録音・録画付きが望ましいという意向が多く、被疑者・弁護人の利益になることと、警察・検察側としても価値中立になるものであることから録音・録画に踏み切った経緯がありました。

弁護人

国選弁護人がつけられるのはあくまで起訴後であり、逮捕から起訴までの勾留期間に法律的なアドバイスを受けるには私選弁護人をつけるしかありません。

各地区の弁護士会によって「当番弁護士」制度が設けられており、これを使う手段もあります。弁護士会ごとにその日の当番が決まっており、要請があれば駆けつけられるよう待機しています。

- 当番弁護士について

- 初回相談は無料ですが、その後も引き続き相談したいのであれば有料となります(事実上の私選弁護人)

自白

以前は「証拠の王様」と呼ばれ、被疑者を有罪とする証拠として最も効果的なものとして扱われていましたが、近年では警察官から強要されて自白をしてしまい結果的に冤罪となるケースが起きていたため、自白はその内容が裏付けられて初めて証拠能力を持つように認識が改められました。

殺人事件の被疑者が「私がやりました」と自白しても、遺体や現場の状況が自白した内容と現実で一致しなければその自白内容は証拠になりません。

誘導尋問

以下の状態にあって共犯者Aに「Bはもう全て吐いたぞ」と告げてしまうと誘導尋問とされてしまいます。

- 共犯者がいるような犯罪

- AとBが逮捕され取調べを受けている状態

- まだBが全面自供していない段階

「Bはすでに取調べを受けている」「Bとは付き合いが長いらしいな」「私が直接取調べをしたわけではないが、お前と一緒に仕事をしていた時期があっただろう?」「だから包み隠さず全て話せ」という流れの話は誘導尋問ではないようです。

司法取引

他人の刑事事件の解明に協力することを条件に自分の犯罪の不起訴や量刑を軽くしてもらうことです。2016年に改正された刑事訴訟法で新しく導入され2018年6月に施行されました。

司法取引をすると以下の3点を行うことになります。

- 取調べに対して真実の供述をする

- 司法取引した他者の刑事事件における裁判の証人として出廷した時、受けた尋問に対し真実の供述をする

- 検察・警察の証拠収集に関して、証拠の提出やその他の必要な協力をする

導入された背景には、組織犯罪における黒幕を処罰する目的、つまりオレオレ詐欺における末端の架け子・受け子・出し子に司法取引を持ちかけて、彼らをコントロールしている中核メンバーやリーダー等を検挙する目的があったと言われています。

- アメリカ等では自分の犯罪についてその事実を認める代わりに量刑を軽くしてもらう司法取引もあるが、日本では対象外となっているようです

- 司法取引が行える刑事事件は全てではなく、経済犯罪(談合・脱税・収賄等)、薬物・銃器犯罪、組織的詐欺等が対象となっています

- 司法取引をする場合は検察と被疑者/被告人だけではなく、弁護人も関与することが必要となっています

- 司法取引において虚偽の供述や証拠を提出した場合、5年以下の懲役に処される

取調べ監督官

過去の冤罪事件における取調べのあり方について警察が取調べにおける改革をした結果、設置された職種となります。

警視庁本庁で行われる取調べであれば、警視庁総務部企画課の取調監督室長の警部クラスが所轄の警察署であれば警務課長が担当します。

取調べのチェック

被疑者の取調べにおいて、以下のような事実がなかったかをチェックします。

- 被疑者の体に触る、殴る蹴るなどの有形力の行使、脅迫する、正座を強いたりする、カツ丼や煙草を与える、暴言を吐く等

- カツ丼がダメなのは「便宜供与」になり、公判でそのことを指摘されると「自供を誘導された」とされ検察側が不利になります

- 取調べ中に提供可能なのは水道水か公費で購入した日本茶のみ

- 2010年に和歌山県警察で被疑者にインスタントコーヒーを提供した取調官が「便宜供与に当たる恐れがある」として厳重注意を受けた例があります

- 被疑者に対する取調べは、標準として1日あたり8時間まで、5~22時の間とされています

- ただし事前に警察本部長の承認を得ている場合はこの限りではないそうです

取調べ監督官はその日の取調べ予定を把握して抜き打ちで取調べをチェックします。

- 取調室の近くで聞き耳を立てたり、透視鏡(マジックミラー)を使って中を覗き見たり

- ルール違反を現認した場合、取調べ監督官は取調官の上官である「捜査主任官」に取調べの中止や中断を求めることができます

- ルール違反の内容によっては懲戒処分・刑事処分が下されることもある

苦情を受けての調査

取調べ監督官は取調べを受けた被疑者や弁護人等からの苦情を受ける、またはそれらの情報を集約する担当者でもあります。

- 実際に違法な取調べがあったと確認された場合は、内部調査を行う監察官のような仕事も行います

その他

- 捜査本部が立つような事件の場合、実際の指揮官となっている管理官が再三取調官を呼び出し「まだかまだか」と迫ってくるケースがあるそうです

- 理由としては捜査一課長の記者会見に間に合わせたいため

- 骨のある取調官はそれに「俺は記者会見のために取調べをしてるわけじゃねえ!」と反発するケースも

- ある取調官は、被疑者の経歴・家族・交友関係・友人の評価など、あらゆるデータを自宅の壁に貼って覚えたそうです

- 相手が小悪党の場合、いったん吐いて(供述して)しまうと人が変わったように協力的になり全ての情報を提供してくれるそうです